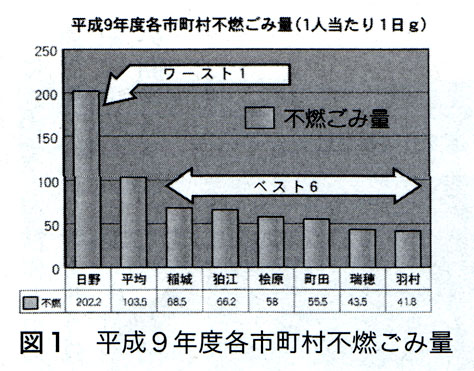

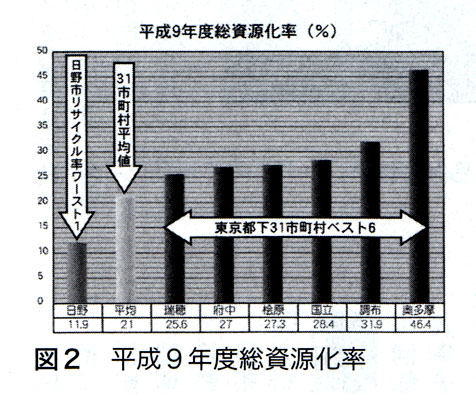

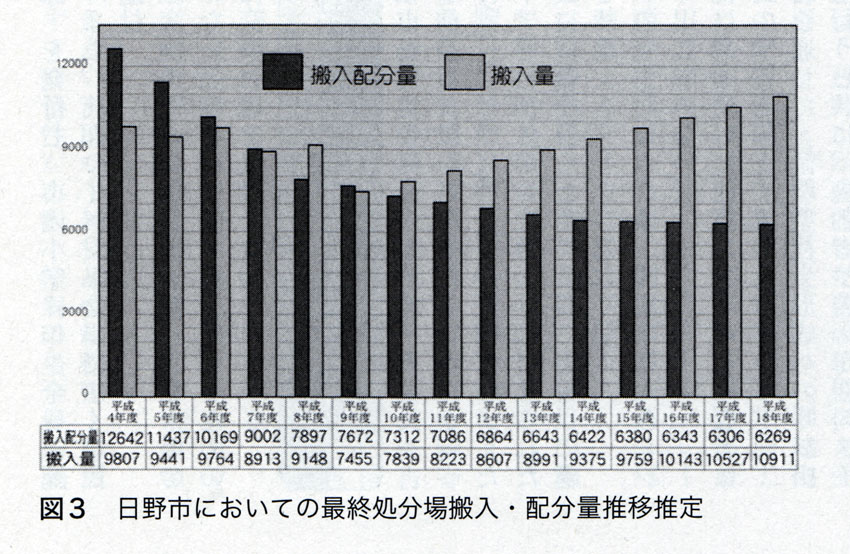

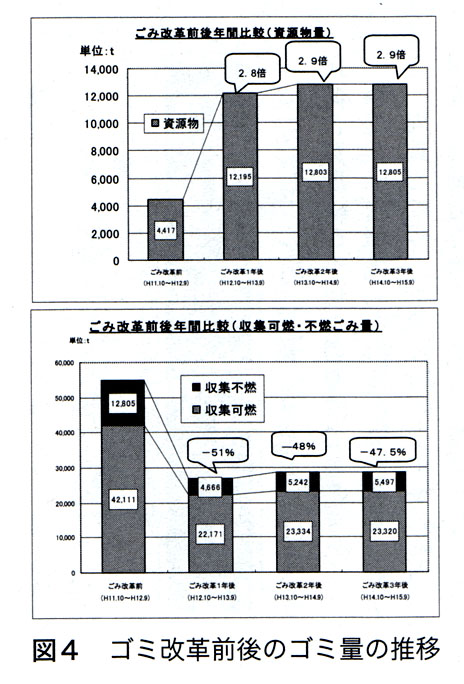

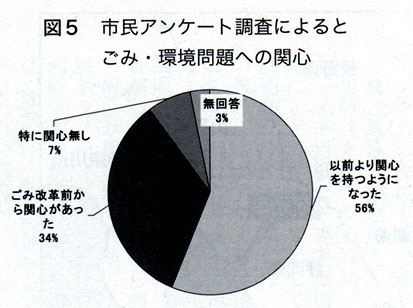

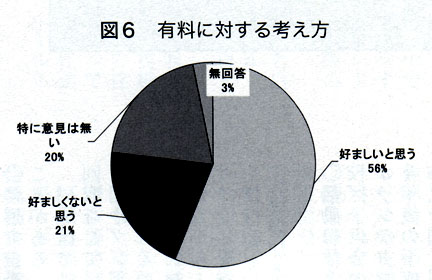

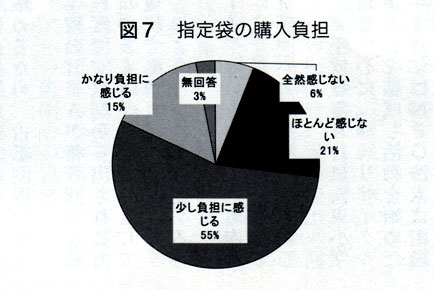

| 東京都日野市は、都心から30kmの三多摩地区に位置し、首都圏のベッドタウンとして発展している人口約17万人の都市である。 日野市では、三多摩地区において「不燃ごみ量とリサイクル率がワースト1」とごみ問題が大きな行政課題であった。4年前この課題を解決し「環境にやさしいまちひの」を目指して、市民と行政が一体となった「ごみ改革」に取組んだ。 この「ごみ改革」は、市民参加による思いきった行政判断であったが、市当局の周到な準備と600回以上の説明会の実施など組織を上げた行政努力によって市民合意が得られ、実施1年目から「ごみ収集量半減・資源回収量2.8倍」の成果を実現した。(事務局 篠河) 日野市の「ごみ問題」は、“緊急事態” 日野市においてなぜ「ごみ改革」が必要であったか。その主な要因は次の2つである。 (1)ごみ量が非常に多くリサイクルが進まない。 平成9年度における日野市民1人が1日出す不燃ごみ量は202.2gで、多摩地域の平均103.5gの約2倍と非常に多く、「ワースト1」であった。(図1参照) また、平成9年度におけるリサイクル率(総ごみ量のうち、リサイクルできる資源が占める割合)は11.9%で、多摩地域の平均21.0%を大きく下回り、こちらも「ワースト1」の不名誉な位置にあった。(図2参照) この原因は、回収方法のダストボックス方式に問題があり、資源の分別が不十分なことに尽きた。 (2)最終処分場への配分搬入量の超過、搬入停止、追徴金発生の危惧 ごみの最終処理(可燃ごみの焼却灰・不燃ごみの粉砕物)は、三多摩地域の26市町で構成する処分組合が保有する東京都日の出町所在の最終処分場に理立処理をしている。 ごみの増加に伴って最終処理量も増加し、平成10年度には最終処理場の配分量(埋め立てできる量)を上回り、現状のままごみの増加が続くと数年後には数千万円単位の課徴金支払の危惧があった。(図3参照)    市民提案を反映した「ごみ改革」を決定 日野市民は、もともと環境問題についての意識が高く、平成6年には市民から「環境基本条例」制定の直接請求があり、平成7年条例を制定した。 また、市民委員が参加する「廃棄物減量等推進審議会」において、平成7年と9年に「ダストボックスの廃止、収集費用の有料化など」の答申が出されたが、この時点では市民合意が得られず実施には至らなかった。このため、ごみ問題はさらに悪化した。 平成11年には、「環境基本計画」を市民と行政の協働作業で策定するため市民参加を呼び掛け、109名の市民と検討を行った。市民から、「収集方法の変更」「収集費用の有料化」などについても議論し、市民提案を含めた市民の言葉(思い)をそのまま計画に載せた。 また、再度「廃棄物減量等推進審議会」から「収集費用の有料化」について答申を得て、平成12年3月の定例市議会において、「収集方法の変更や収集費用の住民負担」を内容とする「ごみ改革」の関連条例が原案どおり可決された。 「収集方式の見直し」と「収集費用の住民負担」 この条例改正で実施することとした「ごみ改革」は、概要次のようなものだ。 (1)収集方式の見直し ダストボックス収集方式を廃止し、原則個別収集方式に変更する。 昭和44年に導入したダストボックス方式は、「いつでも何処でも24時間出せる」市民にとって便利な方法であった。一方、分別・資源化に不適、配置場所周辺の生活環境が悪化・交通の支障になる等の問題点が生じていた。 (2)収集費用の住民負担(有料化) ごみ出しには、市が指定する有料ごみ袋を使用する。収集費用の負担は、一世帯当たり月額500円(年額6,000円)を目安に、次の算式で指定有料袋の価格設定をした。 1世帯(4人家族)当たり月500円÷12回(可燃2回×4週十不燃1回×4週)=40円 (20リットル中袋) 市民合意を得るため、市職員一丸となった行政努力 「ごみ改革」を円滑に実施するためには、市民の合意形成が不可欠の要件である。 環境活動に積極的な市民の協力を受けながら、周到な準備、十分な時間と市長の強力な指導・行動力を始めとする市職員一丸となった行政努力によって、市民合意を得ることができ、「ごみ改革」は、予定どおり平成12年10月から実施された。 市民合意を得るための具体的な取組み内容は、次の通り。 (1)説明会の実施 平成11年5月〜平成12年9月まで間、市長を先頭にした説明会や早朝駅頭での訴えなど、延べ600回以上の説明会を実施し、約3万人の市民に対し、直接内容を説明して理解と協力を求めた。説明会では、「環境基本計画策定」に関わるなど環境活動に積極的に取組んでいる市民から「ごみの減量にはダストボックスを廃止し有料化が必要」「自分たちのライフスタイルを見直そう」などの発言があるなど、市民間で啓発する場面がしばしば見受けられ、このような市民の後押しが、市民の合意形成に極めて効果的であった。 (2)広報誌による啓発 日野市のごみ情報語「エコー」を平成11年5月に創刊した。創刊号では「緊急事態!今日野ごみは…」として、全戸に配布し「ごみ問題の現状とごみ改革の内容」を掲載して、市民に「ごみ改革」の必要性を訴えた。情報語「エコー」は、年3回のペースで平成16年7月までに14号を発行した。 また、「広報ひの・千成12年5月15日号」は、「ごみ改革特集号」として発行し、「ダストボックスを廃止し、原則戸別収集に変わります」を広報した。 (3)ごみ減量実施対策本部の設置など 市庁舎内に「ごみ減量実施対策本部」を設置し、市職員によるボランティア151名の参加を得て、3名1班の編成により、自治公等への説明会や集合住宅の排出場所等の調査を実施した。 また、平成12年12月には、市の本庁舎でISO14001認証を取得し、見直そう環境基本計画の推進や、庁舎内における省エネ・省資源やごみの分別の徹底を図った。全職員を対象とした「ISOの取組み」は、職員の意識改革が徹底し、「ごみ改革」の推進にも効果的であった。 「ごみ改革」の円滑実施のため、さまざまな配慮措置 今回「ごみ改革」が円滑に実施・定着させるために、さまざまな配慮措置を講じている。また、市民説明会等を通じて市民から出された提案や意見は、可能な限り施策に反映させるよう対応している。配慮措置の内容は、生活保護世帯世や児童扶養手当受給世帯等の減免措置、ボランティア袋やオムツ専用袋の無料配布、転入者への指定袋のサンプルやごみ分別カンレンダーの配布。市民から提案等のあったものでは、カラスよけネットと資源容器の貸与、5リットルのミニ袋の用意、剪定枝のリサイクル等である。 また、混乱なく新方式に移行するための措置として、短期間でダストボックスの撤去、排出指導・ごみの分別相談や不法投棄の監視を担当する「まちの分別屋さん」の発足等の措置を講じた。 1年目で「ごみ収集量半減」を達成 「ごみ改革」の効果は、実施1年目において、「ごみ収集量」は半減、「資源物回取量」は、約2.8倍と顕著な成果を上げた。2年目以降においても、ほぼ同水準の効果を維持している。(図4参照) また、最終処分場への埋立実績においても、配分量を下回る実績となっており、結果追徴金は支払うことなく、還付金をもらうほどになった。 また、「ごみ改革」前後における日野市のごみ実態は、三多摩地区30市町村の中で次のような位置にあり、いずれの数値においても顕著な改善が図られた。 ・可燃ごみ:11年度ワースト1→13年度ベスト2、14年度ベスト1 ・不燃ごみ:11年度ワースト1→13年度14位、14年度18位 ・リサイクル率:11年度ワースト1→13年度7位、14年度10位  市民の90%「ごみ・環境問題に関心ある」 「ごみ改革」実施の翌年平成13年2月に市民アンケートを実施した。その結果は、次の通り。 ・ごみ・環境問題への関心 「以前より関心を持つようになった56%」と「ごみ改革」をきっかけとして、市民の「ごみ・環境問題」への意識向上が窺える。また、「ごみ改革前から関心があった34%」で、これを合わせると90%の市民が「ごみ・環境問題に関心を持っている」と極めて高い関心割合であることが確認された。(図5参照) ・有料化に対する考え方 「好ましいと思う56%」と半数以上の市民は有料化を支持している。一方、「好ましくないと思う21%」と5分の1の市民は、有料化反対の意見を待っている。(図6参照) ・指定袋の購入負担 「かなり負担を感じる15%」「少し負担を感じる55%」と70%の市民は、有料化に負担を感じている。(図7参照)    今後の課題「生ごみ」と「その他プラスチック」の資源化 日野市における今後の課題としては、可燃ごみの中でウエイトの高い「生ごみ」と不燃ごみの中で容積的に最もウエイトの高い「その他プラスチック」の取扱がある。 「生ごみ」対策については、「学校給食の生ごみをメタンガス化する発酵実験」や「集合住宅での生ごみコンポストによる減量実証実験」を実施中である。 また、「その他プラスチック」については、分別収集を前提としたモデル収集を実施中である。 市民の意見・提案は、可能な限り施設に反映 最後に、日野市環境共生部の小林寿美子ごみゼロ推進課長から、ご自身の体験を踏まえ、ごみ問題に取組む場合のアドバイス等のコメントを頂いた。 ・ごみの有料化を実施しても、数年経過するとリバンドするケースが多い。当市ではその対策として、転入者や若者への啓発活動、情報誌による継続的なごみ情報の提供、「ごみ減量市民懇談会」等を開催し、市民から提案・意見を受け施策に反映する等の対応をしている。さらに、リバンド防止には、それぞれの地域事情を踏まえ、住民と行政がよく相談をして、その都市に合った施策を取入れることが効果的である。そのためには、最新情報を人手するアンテナを高くし、新しい発想をする努力が必要。 ・「知ることが変わることの第一歩」「一人の百歩より百人の一歩」 ・ごみ問題は、住民と行政の協働作業で進めることが大切。市民の意見はできるだけ施策に反映し、情報の公開に努める。 |