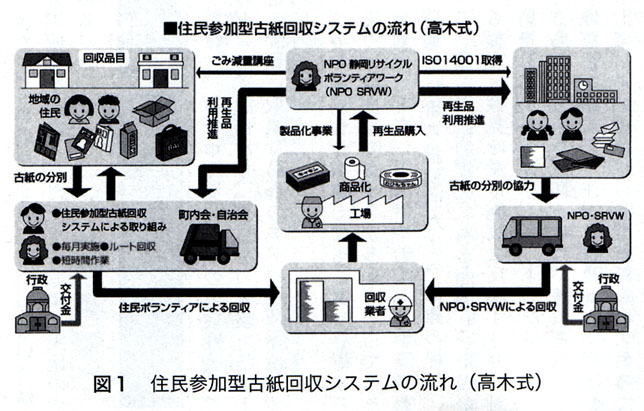

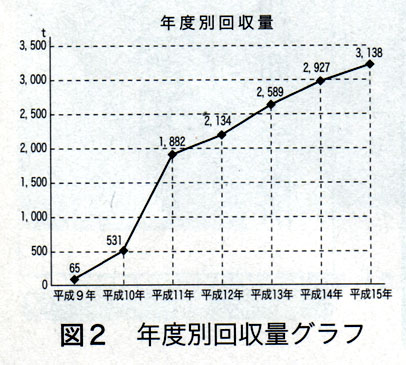

| 静岡県の県庁所在都市「静岡市」において、「NPO法人静岡リサイクルボランティアワーク」(高木恵子代表)が、地域の誰もが参加しやすい住民参加型の古紙回収システム(高木式、以下「古紙回収システム」という。)を考案し、市内の町内会等に呼び掛け、普及・実践活動に取組んでいる。 古紙回収システム活動をスタートした平成9年以降、この活動に参加する町内会や団体は年々増加しており、回収量は、静岡市内における古紙回収総量(行政回収を除く。)の約20%に達している。(事務局 篠河) 「住民参加型の古紙回収システム」を考案 静岡市の古紙回収は、行政が2ケ月に1回回収するほか、地域の子供会やPTA等が主体となった集団回収を行っている。しかし、近年の少子・高齢化の進展によって、回収作業を手伝える人が少なくなり、集団回収の実施が困難となる傾向にあった。 この活動のリーダーであり、システムの考案者である高木さんは、かつて、自宅のある安東小学校区の子供会会長をしていた。子供会の運営資金を集めるため、古紙回収をしたことがある。 同地区では小学校のPTAが年6回、古紙回収をしている程度で、家庭から出される古新聞やダンボールの多くは、一般ごみとして捨てられるのが現状であった。 高木さんは、このような現状を打開する方法がないかと検討を重ね、「ごみの減量とリサイクルを推進する」という視点で、町内会や学区毎に行っている廃品回収とは異なる「住民参加型の古紙回収システム」を考案した。 活動母体として、平成9年9月に安東小学校区子供会の役員を中心に「静岡リサイクルボランティアワーク」を結成し活動を始めた。4年後の平成13年4月にはNPO法人に組織強化を図り、同時に地球環境基金の助成を受け、事業内容の拡大充実を図った。 「静岡リサイクルボランティアワーク」の取組みは、“この指とまれ方式”で市内の町内会や団体に対し、参加呼び掛けを行い、参加表明した団体に対しては、きめ細かな支援を行いながら、活動の円滑な実施と啓蒙推進を図っている。 回収だけでなく再生、利用までのルートを確立 高木さんが考案した「古紙回収システム」は、「回収だけなく再生、利用までのルートを立」「住民が主体的に参加する仕組み」に特徴かおり、その概要は、次の通り。(図1参照) (1)回収品目:新聞・雑誌・ダンボール・牛乳パック・古着・雑古紙の6種類。中でも雑古紙は、紙ごみとして捨てられやすい包装パッケージやDM、封筒、レシート、メモ用紙など雑多な銀鎖で、紙製の袋にまとめて入れて出してもらう。6種類を分別する際には、それぞれを白い紙ひもで緒ってまとめるのがルール。この紙ひもは、古紙と一緒に溶解・再生できる。 (2)回収方法:実施団体等が委託した回収業者が回収ルートを巡回し回収する。古紙の積込み作業は、各地区・団体ごとの住民ボランティアが手伝う。各戸を回って回取する方法ではないので、積込み作業は、通常30〜40分程度で終わる。(1ルート300戸程度) (3)集積所:最寄の市のびん・缶集積所又は、各地区・団体が決めた集積所。集積所は、各戸からなるべく離れないように複数設定し、住民に負担のかからないように配慮している。(10〜20戸毎に1ヵ所) (4)回収回数:月1回の定期回収 (5)市の奨励金:市から各団体等に対し、回収実績量に応じて、奨励金が支給される。(kg当たり5円) (6)再生品の利用‥「静岡リサイクルボランティアワーク」では、各団体等を経由して、住民ヘトイレットペーパー等の再生品の購入を呼び掛ける。また、各団体等では、前記(5)の奨励金で再生品を購入し、各家庭に定期的に還元している。これによって、各家庭でごみの減量と再生品利用の動機付けになっている。  「導入マニュアル」を作成し、円滑な導入を支援 「静岡リサイクルボランティアワーク」では、「古紙回収システム導入のマニュアル」を作成し、古紙回収システム実施を表明した団体等にこのマニュアルを提供し、円滑な導入のための支援を行っている。 マニュアルの概要は、次の通り。 ○団体等における実施計画書の作成 ・市廃棄物故策謀への団体登録書の提出/回収業者の選定に当たっての注意事項/回収日の設定ノボランティアによる積込み作業(回収所要時間の検討、ボランティア人数など) ○住民への周知方法 ・実施目的の徹底/全戸配付ちらしの作成と配付/市発行の「ごみ収集カレンダー」に団体等の回収日を明記/ボランティア募集/団体等役員の実施団体への体験研修/住民・ボランティアヘの説明会の実施 ○奨励金受取手続 ・銀行口座の開設/古紙等資源回収活動内訳書を3ケ月毎に作成し、市へ提出 古紙回収システムは急速に浸透し、大きな成果 古紙回収システムの実施は、平成9年にスタート。1年目は7団体、2年目は倍増の15団体、3年目は21団体、平成15年には27団体に拡大。 また、回収量は、1年目65t、2年目531t、3年目1,882t、平成15年には3,138tの回収量となり、市の総回収量に占めるシェアは20%に達した。(図2参照) このように古紙回収システムは、市内の2万世帯に広がり、多くの市民から支持を得て急速に浸透しており、かつ、大きな実績を上げている。  まずやってみることからスタート 古紙回収システムの考案者でリーダーとして活躍されている高木さんから、今後の取組み等について次のようなコメントを頂いた。 ・この高木式の大きな特徴は、“簡単に早く終えて、重労働ではないこと”です。さらには、“2ケ月に1回の行政回収”と異なって「毎月古紙が近くに出せて、さらに再生品として戻ってくるのがうれしい」と実施町内会の人々に喜ばれ、身近なところでボランティアもでき、人々が仲良くなることの意義が大きいと考えています。これからは、行政だけではできないところを、お互いに支見合いながら生活の質を高めていく社会が求められていると思います。地域のリーダーが町内会組織を少し動かすだけでできる方法ですので、まずやってみることからスタートして欲しいです。 ・“地域ぐるみで、ごみ減量に取り組む”ことで行政のごみ処理費軽減に大きく貢献することが実感され、こうしたやり方により一層のごみ減量に取り組む市民が増えています。“行政から町内会への委託事業”としての認識も高まっています。今後は、この手法を応用・進化させて「生ごみ減量推進」にも広げていきます。 ・これからのまちづくりには欠かせない資金が、「資源循瑕型社会づくりに取り組みながら獲得できる」、この古紙回収システムの真の波及効果を啓蒙していきます。そのためには、行政との協働が必要であり、企業との連携が図られてこそだと思っています。それが可能になってくれば将来、焼却炉を1つずつ減らしていくことになり、地球温暖化防止効果が出くると確信しています。 |