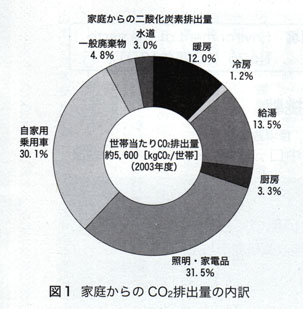

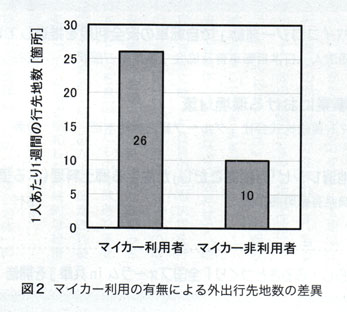

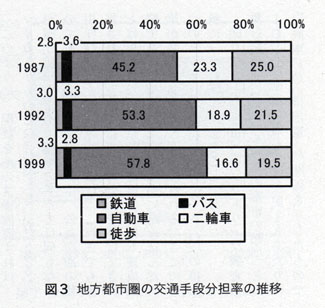

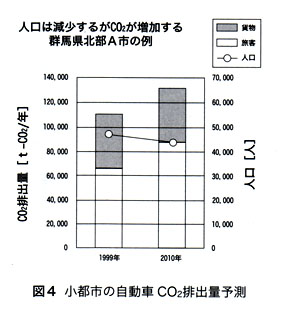

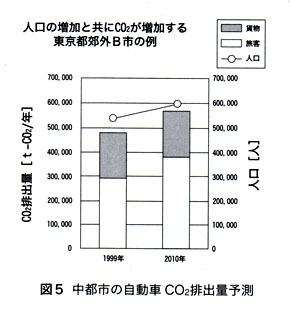

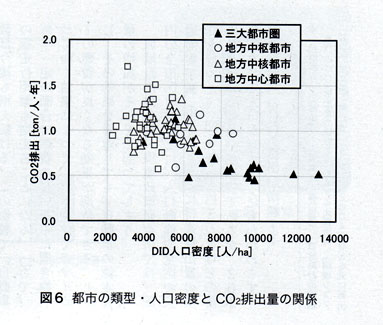

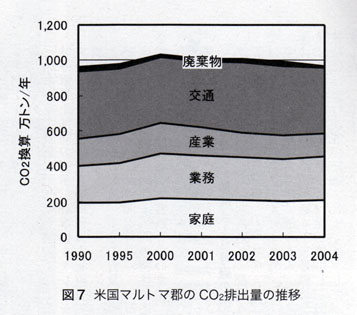

| 儅僀僇乕偺娐嫬晧壸 丂塣桝晹栧偐傜攔弌偝傟傞壏幒岠壥僈僗偺俉妱埲忋偼帺摦幵乮摴楬岎捠晹栧乯偐傜偱偁傝丄側偐偱傕忔梡幵偑庡側憹壛梫場偱偁傞丅徣僄僱朄偺僩僢僾儔儞僫乕婎弨偺岠壥偵傛傝丄偟偩偄偵擱旓偺椙偄忔梡幵偵抲偒偐傢偭偰備偔岠壥偑婜懸偝傟傞偑丄偦偺堦曽偱丄忔梡幵偺憤戜悢偼偙傟偐傜傕怢傃懕偗傞偲梊應偝傟偰偄傞丅偙偙偱偼丄忔梡幵偺偆偪屄恖偱強桳偝傟丄屄恖偺堏摦偵曋傢傟傞乽儅僀僇乕乿偵偮偄偰庢傝忋偘傞丅  丂恾侾偼丄崙撪偺暯嬒悽懷偁偨傝偺俠侽2攔弌検傪丄梡搑暿偺斾棪偱帵偟偨傕偺乮1乯偱偁傞偑丄戝傑偐偵傒傞偲乽帺壠梡忔梡幵乮儅僀僇乕乯乿乽徠柧丒壠揹乿乽擬乮抔朳丒媼搾乯乿偑丄偦傟偧傟摨偠偔傜偄偺斾棪傪愯傔傞嶰恖梫慺偲峫偊偰傛偄丅偙傟偼慡崙暯嬒偺斾棪偱偁傞偺偱丄岞嫟岎捠偑晄曋側抧曽搒巗傗擾嶳懞搒偱偼丄儅僀僇乕偺斾棪偑偝傜偵崅傑傞丅 丂恾侾偼丄崙撪偺暯嬒悽懷偁偨傝偺俠侽2攔弌検傪丄梡搑暿偺斾棪偱帵偟偨傕偺乮1乯偱偁傞偑丄戝傑偐偵傒傞偲乽帺壠梡忔梡幵乮儅僀僇乕乯乿乽徠柧丒壠揹乿乽擬乮抔朳丒媼搾乯乿偑丄偦傟偧傟摨偠偔傜偄偺斾棪傪愯傔傞嶰恖梫慺偲峫偊偰傛偄丅偙傟偼慡崙暯嬒偺斾棪偱偁傞偺偱丄岞嫟岎捠偑晄曋側抧曽搒巗傗擾嶳懞搒偱偼丄儅僀僇乕偺斾棪偑偝傜偵崅傑傞丅乮侾丂崙棫娐嫬尋媶強壏幒岠壥僈僗僀儞儀儞僩儕僆僼傿僗儂乕儉儁乕僕http://www-gio.nies.go.jp/傛傝丅乯 娐嫬偲儌價儕僥傿 丂偙偺傛偆偵儅僀僇乕偺娐嫬晧壸偑戝偒偄偙偲偼帠幚偱偼偁傞偑丄堦曽偱乽儌價儕僥傿乿偺栤戣傕峫偊側偗傟偽側傜側偄丅儌價儕僥傿偲偼丄恖乆偑帺暘偺堄巙偱峴偒偨偄偲偙傠偵峴偗傞帺桼偺偙偲偱偁傝丄巹偨偪偺曢傜偟偺幙傪寛傔傞庡梫側梫慺偱偁傞丅擔忢惗妶偵昁梫側攦偄暔偵峴偔偙偲傗寬峃娗棟偺偨傔偺巤愝偵傾僋僙僗偡傞偙偲傕儌價儕僥傿偱偁傞偟丄暥壔揑側妝偟傒偵嶲壛偟偨傝丄恖偲夛偆妝偟傒側偳偵傕儌價儕僥傿偑昁梫偱偁傞丅偄偔傜僀儞僞乕僱僢僩摍偺揹巕捠怣庤抜偑敪払偟偰傕丄偦傟偱偼戙懼偱偒側偄乽岎捠乿偺杮幙偱偁傝丄恖乆偺寬峃偺堐帩偵傕偮側偑傞丅  丂偲偙傠偑尰幚偺抧曽搒巗傗丄戝搒巗殶偱傕峹奜晹偱岞嫟岎捠偑晄曋側抧堟偱偼丄岞嫟岎捠偺僒乕價僗掅壓傗攑巭偵傛傝丄儅僀僇乕傪棙梡偱偒側偄恖偺堏摦偑惂栺偝傟偰偄傞丅恾俀偼丄偁傞抧曽搒巗偵偍偗傞挷嵏偺寢壥偱偁傞偑丄儅僀僇乕傪棙梡偱偒傞恖偲偱偒側偄恖偵傛傝丄侾恖偺侾廡娫偁偨傝偺奜弌峴愭庯抳偵戝偒側嵎偑惗偠偰偄傞偙偲傪帵偟偰偄傞乮2乯丅 丂偲偙傠偑尰幚偺抧曽搒巗傗丄戝搒巗殶偱傕峹奜晹偱岞嫟岎捠偑晄曋側抧堟偱偼丄岞嫟岎捠偺僒乕價僗掅壓傗攑巭偵傛傝丄儅僀僇乕傪棙梡偱偒側偄恖偺堏摦偑惂栺偝傟偰偄傞丅恾俀偼丄偁傞抧曽搒巗偵偍偗傞挷嵏偺寢壥偱偁傞偑丄儅僀僇乕傪棙梡偱偒傞恖偲偱偒側偄恖偵傛傝丄侾恖偺侾廡娫偁偨傝偺奜弌峴愭庯抳偵戝偒側嵎偑惗偠偰偄傞偙偲傪帵偟偰偄傞乮2乯丅乮俀丂媨嶈峩曘丒摽塱岾擵丒媏抮晲峅丒彫巬徍丒扟杮孿巙丒戝嫶巙丂峀丒庒嵷愮曚丒奌愳堦懃丒婌懡廏峴乽岞嫟岎捠偺儌價儕僥傿掅壓偵傛傞幮夛嶲壛偺慳奜忬嫷乿亀戞29夞搚栘寁夋妛尋媶敪昞夛丒島墘廤亁乯 丂儅僀僇乕傪棙梡偱偒傞恖偼丄侾廡娫偵26売強偺栚揑抧偵弌偐偗偰偄傞偺偵懳偟偰丄儅僀僇乕傪棙梡偱偒側偄恖偼10売強偵偲偳傑偭偰偄傞丅偙偺娭學傪媡偵尒傞偲丄儅僀僇乕傪棙梡偟偰偄傞恖偼丄偁偊偰儅僀僇乕傪岲傫偱棙梡偟偰偄傞偲偄偆傛傝傕丄昁梫偵捠傜傟偰傗傓傪偊偢棙梡偟偰偄傞偲偄偆懁柺偑嫮偄丅偟偨偑偭偰丄儅僀僇乕偺娐嫬晧壸偑戝偒偄偐傜偲偄偭偰丄扨偵偦偺棙梡傪婯惂偡傞偲偄偆曽岦偱偼尰幚揑側懳嶔偵側傜側偄丅 彨棃偺摦岦偼偳偆側傞偐  丂恾俁偼丄慡崙偺搒巗偱岎捠偺幚懺傪宲懕揑偵挷嵏偟偰偄傞僷乕僜儞僩儕僢僾挷嵏偐傜丄抧曽搒巗殶偵偍偗傞岎捠庤抜偺暘扴棪偺悇堏傪帵偟偨傕偺偱偁傞乮3乯丅恾偵傒傜傟傞傛偆偵丄擭傪捛偭偰帺摦幵偺暘扴棪偑憹壛偡傞堦曽偱丄擇椫幵乮偙偺摑寁偱偼帺揮幵廫僆乕僩僶僀乯偲搆曕偺斾棪偑尭偭偰偄傞丅揝摴傗僶僗偺暘扴棪偼傕偲傕偲彮側偔丄慡懱偵愯傔傞妱崌偼偁傑傝曄傢偭偰偄側偄丅偡側傢偪丄娐嫬晧壸偺戝偒側岎捠庤抜偑憹偊傞堦曽偱偁傞偙偲傪帵偟偰偄傞丅 丂恾俁偼丄慡崙偺搒巗偱岎捠偺幚懺傪宲懕揑偵挷嵏偟偰偄傞僷乕僜儞僩儕僢僾挷嵏偐傜丄抧曽搒巗殶偵偍偗傞岎捠庤抜偺暘扴棪偺悇堏傪帵偟偨傕偺偱偁傞乮3乯丅恾偵傒傜傟傞傛偆偵丄擭傪捛偭偰帺摦幵偺暘扴棪偑憹壛偡傞堦曽偱丄擇椫幵乮偙偺摑寁偱偼帺揮幵廫僆乕僩僶僀乯偲搆曕偺斾棪偑尭偭偰偄傞丅揝摴傗僶僗偺暘扴棪偼傕偲傕偲彮側偔丄慡懱偵愯傔傞妱崌偼偁傑傝曄傢偭偰偄側偄丅偡側傢偪丄娐嫬晧壸偺戝偒側岎捠庤抜偑憹偊傞堦曽偱偁傞偙偲傪帵偟偰偄傞丅乮俁丂崙搚岎捠徣搒巗抧堟惍旛嬊丒崙搚媄弍惌嶔憤崌尋媶強乽暯惉11擭慡崙搒巗僷乕僜儞僩儕僢僾挷嵏乿婎慴廤寁曇丒尰忬暘愅曇丄俀侽侽俀擭傛傝丅乯 丂偙偺傛偆側孹岦偑懕偄偰偒偨拞偱丄媫寖偵曽岦傪揮姺偟偰丄岎捠偵偐偐傢傞娐嫬晧壸傪尭傜偡偙偲偼丄尰幚偵偼憡摉偵崲擄偲峫偊傜傟傞丅恖乆偑丄壜擻側斖埻偱惗妶偺幙偺岦忋傪媮傔偨寢壥偑丄偙偺傛偆側帺摦幵偺棙梡憹壛偲偄偆宍偱偁傜傢傟偰偄傞傢偗偱偁傞丅懡偔偺帺帯懱偱偼丄岞梡幵傊偺掅岞奞幵摫擖傗帺揮幵偺棙梡懀恑摍偼幚巤偟偰偄傞傕偺偺丄抧堟慡懱偲偟偰惗妶偺幙偺帩懕惈傪峫椂偟偮偮丄娐嫬晧壸傪掅尭偝偣傞偲偄偆憤崌揑側岎捠惌嶔偼丄傑偩柾嶕抜奒偲偄偊傛偆丅 丂嫗搒媍掕彂偺栚昗擭偱偁傞俀侽侾侽擭傪擮摢偵抲偄偰丄彨棃偺摦岦傪梊應偡傞偲偳偺傛偆偵側傞偐丄傕偆彮偟徻偟偔専懳偟偰傒傛偆丅擔杮偼偙傟偐傜恖岥尭彮幮夛偵岦偐偆偺偱丄偦傟偵偮傟偰帺摦幵偺棙梡傕尭傝丄俠侽2偺攔弌傕尭傞偺偱偼側偄偐偲峫偊傞恖傕偁傞丅偟偐偟丄偄傢備傞抍夠偺悽戙偺屻敿埲崀偺恖偺傎偲傫偳偑塣揮柶嫋傪曐桳偟丄偦偺擭戙偑孞傝忋偑偭偰備偔丅庒偄恖傕摉慠側偑傜柶嫋傪庢傝懕偗偰備偔偺偱丄恖岥偼尭偭偰傕塣揮柶嫋曐桳恖岥偑憹偊傞丅  丂夁嫀偺摑寁夝愅偵傛傞偲丄塣揮柶嫋偺曐桳棪偲丄帺摦幵偺曐桳戜悢偺娫偵偼憡娭娭學偑偁傝丄偙傟傛傝梊應偡傞偲丄帺摦幵偺曐桳戜悢偼崱屻傕憹偊懕偗傞丅偙偺塭嬁偱丄帺摦幵偺憤憱峴嫍棧傕憹偊傞偙偲偵側傞丅堦曽偱丄枅擭堦掕偺妱崌偱擱旓偺椙偄怴幵偵抲偒姺傢偭偰備偔岠壥偵傛偭偰丄擔杮慡懱偱偺儅僀僇乕偺擱旓偑椙偔側傞岠壥偑婜懸偱偒傞丅偟偐偟丄偦偺岠壥傪峫椂偟偰傕丄帺摦幵偺憤憱峴検偺憹壛偑偦傟傪忋夞偭偰偟傑偆丅 丂夁嫀偺摑寁夝愅偵傛傞偲丄塣揮柶嫋偺曐桳棪偲丄帺摦幵偺曐桳戜悢偺娫偵偼憡娭娭學偑偁傝丄偙傟傛傝梊應偡傞偲丄帺摦幵偺曐桳戜悢偼崱屻傕憹偊懕偗傞丅偙偺塭嬁偱丄帺摦幵偺憤憱峴嫍棧傕憹偊傞偙偲偵側傞丅堦曽偱丄枅擭堦掕偺妱崌偱擱旓偺椙偄怴幵偵抲偒姺傢偭偰備偔岠壥偵傛偭偰丄擔杮慡懱偱偺儅僀僇乕偺擱旓偑椙偔側傞岠壥偑婜懸偱偒傞丅偟偐偟丄偦偺岠壥傪峫椂偟偰傕丄帺摦幵偺憤憱峴検偺憹壛偑偦傟傪忋夞偭偰偟傑偆丅丂娐嫬帺帯懱夛媍丒娐嫬惌嶔尋媶強偱偼丄崙撪偺慡巗嬫挰懞偛偲偵丄恖栚摦懺傗慡崙偺岎捠廀梫梊應偺庤朄傪傕偲偵彨棃攔弌検偺悇寁傪峴偭偨乮4乯丅恾係偼丄恖岥俆枩恖傎偳偺孮攏導杒晹偺彫搒巗偺帋嶼椺偱偁傞偑丄俀侽侾侽擭傑偱偵恖岥偑尭彮偡傞偵傕偐偐傢傜偢丄忔梡幵晹栧偺俠侽2攔弌偑憹壛偡傞丅 乮係丂徏嫶孾夘丒岺摗桽婗丒忋壀捈尒丒怷岥桽堦乽巗嬫挰懞偺塣桝晹栧偺俠俷2攔弌検偺悇寁庤朄偵娭偡傞斾妑尋媶乿亀娐嫬僔僗僥儉尋媶榑暥廤亁戞32姫丄俀俁俆暸丄俀侽侽係擭側偳傪尦偵嶼弌丅乯 丂傑偨恾俆偼恖岥50枩恖傎偳偺搶嫗搒峹奜偺拞婯柾搒巗偱偁傞偑丄彨棃傕埶慠偲偟偰恖岥偺棳擖偑懕偔偨傔偵恖岥偑憹壛偟丄偦傟偵偲傕側偭偰帺摦幵偐傜偺俠侽2偺攔弌傕憹壛偡傞丅偨偩偟壿暔晹栧偵偮偄偰偼丄偄偢傟偺巗偱傕旝尭偱偁傞丅  丂崙撪慡懱偱傒傞偲丄悢偵偟偰75亾乮5乯偺巗嬫挰懞偱偼俀侽侾侽擭傑偱偵恖岥尭彮偑梊應偝傟傞偵傕偐偐傢傜偢丄偦偺傎偲傫偳偱椃媞乮忔梡幵乯偐傜偺俠侽2偑憹壛偡傞丅偦偺梫場偼丄慜弎偺傛偆偵丄恖栚偑尭彮偟偰傕忔梡幵曐桳戜悢偑媡偵憹壛偟丄偄傢備傞乽侾恖侾戜壔乿偑恑揥偡傞偨傔偱偁傞丅傕偲傛傝丄恖岥偑憹壛偡傞巗嬫挰懞偱傕攔弌検偑憹壛偡傞丅 丂崙撪慡懱偱傒傞偲丄悢偵偟偰75亾乮5乯偺巗嬫挰懞偱偼俀侽侾侽擭傑偱偵恖岥尭彮偑梊應偝傟傞偵傕偐偐傢傜偢丄偦偺傎偲傫偳偱椃媞乮忔梡幵乯偐傜偺俠侽2偑憹壛偡傞丅偦偺梫場偼丄慜弎偺傛偆偵丄恖栚偑尭彮偟偰傕忔梡幵曐桳戜悢偑媡偵憹壛偟丄偄傢備傞乽侾恖侾戜壔乿偑恑揥偡傞偨傔偱偁傞丅傕偲傛傝丄恖岥偑憹壛偡傞巗嬫挰懞偱傕攔弌検偑憹壛偡傞丅乮俆丂俀侽侽侽擭帪揰偺帺帯懱悢偱帵偡丅崱屻丄崌暪偺恑揥偵傛傝帺帯懱悢偼俁暘偺俀掱搙偵尭彮偡傞偲梊憐偝傟偰偄傞丅乯 俠侽2嶍尭偺庤偩偰偼偁傞偐 丂偙偺傛偆偵丄尰忬傪偦偺傑傑曻抲偡傟偽丄儅僀僇乕偐傜偺俠侽2偼憹偊傞堦曽偱偁傞偑丄壏抔壔杊巭偺偨傔偵嶍尭偺庤偩偰偼壗傕側偄偺偱偁傠偆偐丅僲乕僇乕僨乕丄岞嫟岎捠偺棙梡屇傃偐偗側偳忣曬揑庤朄偼丄偙傟傑偱傕幚巤偝傟偰偒偨偑丄栚棫偭偨岠壥傪嫇偘偰偒偨偲偼巚傢傟側偄丅嫗搒媍掕彂偺栚昗傕払惉崲擄偱偁傞丅敳杮揑側岎捠懱宯偵摜傒崬傫偩懳嶔偑昁梫偱偁傞偙偲偑帵嵈偝傟傞丅偙偙偱堦偮偺僸儞僩偼丄奨偺偮偔傝偲丄俠侽2偺攔弌検偵堦掕偺娭學偑偁傞偙偲偱偁傞丅  丂恾俇偼丄慡崙搒巗僷乕僜儞僩儕僢僾挷嵏偺廤寁寢壥乮6乯偐傜丄偄偔偮偐偺搒巗偺椶宆乮7乯偲俢俬俢乮8乯恖岥枾搙偵懳偟偰丄廧柉侾恖偁偨傝偺帺摦幵俠俷2攔弌検乮9乯偺娭學傪帵偟偨傕偺偱偁傞丅恖岥枾搙偑掅偔側傞傎偳丄傑偨抧曽搒巗傎偳丄巗柉侾恖偁偨傝偺俠俷2攔弌検偑懡偔側傞娭學偑帵偝傟偰偄傞丅偦偺梫場偲偟偰丄恖岥枾搙偑掅偔側傞傎偳岞嫟岎捠偺僒乕價僗偑晄曋偵側偭偰儅僀僇乕偵埶懚偣偞傞傪偊側偔側傝丄傑偨抧曽搒巗傎偳丄摨偠梡帠丒栚揑偵懳偟偰堏摦偡傞嫍棧偑挿偔側傞偲偄偭偨傛偆偵丄婎杮揑偵奨偺峔憿偲丄岎捠懱宯偺偁傝曽偵埶懚偟偰偄傞偙偲偑傢偐傞丅 丂恾俇偼丄慡崙搒巗僷乕僜儞僩儕僢僾挷嵏偺廤寁寢壥乮6乯偐傜丄偄偔偮偐偺搒巗偺椶宆乮7乯偲俢俬俢乮8乯恖岥枾搙偵懳偟偰丄廧柉侾恖偁偨傝偺帺摦幵俠俷2攔弌検乮9乯偺娭學傪帵偟偨傕偺偱偁傞丅恖岥枾搙偑掅偔側傞傎偳丄傑偨抧曽搒巗傎偳丄巗柉侾恖偁偨傝偺俠俷2攔弌検偑懡偔側傞娭學偑帵偝傟偰偄傞丅偦偺梫場偲偟偰丄恖岥枾搙偑掅偔側傞傎偳岞嫟岎捠偺僒乕價僗偑晄曋偵側偭偰儅僀僇乕偵埶懚偣偞傞傪偊側偔側傝丄傑偨抧曽搒巗傎偳丄摨偠梡帠丒栚揑偵懳偟偰堏摦偡傞嫍棧偑挿偔側傞偲偄偭偨傛偆偵丄婎杮揑偵奨偺峔憿偲丄岎捠懱宯偺偁傝曽偵埶懚偟偰偄傞偙偲偑傢偐傞丅乮俇丂帒椏俁傛傝丅乯 乮俈丂恾俇偵偍偄偰丄嶰戝搒巗娫偼搶嫗丄拞嫗丄嫗嶃恄搒巗寳丅抧曽拞悤搒巗殶偼嶥杫丄愬戜丄峀搰丄暉壀丄杒嬨廈丅抧曽拞妀晹丂巗娫偼慜婰偺懠丄導挕強嵼抧傪拞怱偲偡傞搒巗娫傑偨偼恖岥偑奣偹30枩恖埲忋偺搒巗寳丅抧曽拞怱搒巗娫偼慜婰埲奜偺搒巗寳丅乯 乮俉丂俢I俢偲偼恖岥枾廤抧堟偺棯偱丄憤柋徣偺掕媊偱偼丄恖岥枾搙偑侾暯曽噏偁偨傝係侽侽侽恖埲忋偺嬫堟偑椬愙偟丄偦傟傜偺嬫堟偺恖岥偺崌寁偑俆侽侽侽恖埲忋偱偁傞傛偆側嬫堟偺偐偨傑傝傪丄俢俬俢偲偟偰偄傞丅崙惃挷嵏傪婎杮偲偟偰寁嶼偝傟傞丅乯 乮俋丂慜宖俁丄係傛傝嶼弌丅乯 丂偝傜偵丄恾俇偐傜暿偺娭學傕撉傒庢傟傞丅嶰戝搒巗殶偺恖岥枾搙偑俉侽侽侽恖乛暯曽噏埲忋偺斖埻偱偼丄巗柉侾恖偁偨傝偺俠侽2攔弌検偵戝偒側嵎偑側偄丅偟偐偟偦傟埲壓偺斖埻偱偼丄摨偠嵍忋偑傝偺娭學側偑傜傕搒巗偵傛偭偰偽傜偮偒偐偁傞丅偡側傢偪丄搒巗偺偝傑偞傑側梫場偵傛偭偰丄廧柉侾恖偁偨傝偺俠侽2攔弌検偑曄傢傝偆傞偙偲傪帵偟偰偄傞丅堦椺傪嫇偘傞偲丄挿嶈巗偺巗柉侾恖偁偨傝偺俠侽2攔弌検偼丄抧曽搒巗偱偁傝側偑傜丄幵嫗23嬫偺偦傟偲偍偍傓偹摨偠偱偁傞丅挿嶈巗偼抧宍揑偵僐儞僷僋僩偵傑偲傑傝丄偄傢備傞僗僾儘乕儖壔偑梷偊傜傟偰偄傞偙偲傗丄楬柺揹幵偑妶桇偟偰偄傞偙偲側偳偑巜揈偝傟傞丅抧宍傪惌嶔偱曄偊傞偙偲偼晄壜擻偱偁傞偑丄搒巗寁夋偵傛偭偰僗僾儘乕儖壔傪梷偊傞偙偲偼壜擻偱偁傠偆丅 奀奜帠椺偐傜偺僸儞僩 丂奀奜偺乽愭恑帠椺乿乽愭恑搒巗乿側偳偲尵傢傟傞偑丄偦傟偧傟傪堦棗偟偰傒傞偲丄撪梕偲偟偰乽愭恑乿揑側帠椺側偳偼懚嵼偟側偄偲尵偭偰傕傛偄丅偦傟傛傝傕丄30擭慜偐傜抦傜傟偰偄傞僥乕儅傪丄拝幚偵悇恑偟偰偄傞偐偳偆偐偺堘偄偱偁傞丅  丂嵟嬤偺曬崘偐傜丄暷崙億乕僩儔儞僪巗偺帠椺傪徯夘偡傞丅億乕僩儔儞僪巗偼丄楬柺揹幵偺楬慄傪惍旛偡傞偲嫟偵丄巗撪拞怱晹偺岞嫟岎捠傪柍椏壔偡傞側偳丄巚偄愗偭偨岞嫟岎捠偺棙梡懀恑嶔偱抦傜傟偰偄傞丅恾俈偼丄億乕僩儔儞僪巗傪娷傓儅儖僩儅孲偵偍偗傞丄嬤擭偺俠侽2攔弌検偺悇堏傪帵偡乮10乯丅 丂嵟嬤偺曬崘偐傜丄暷崙億乕僩儔儞僪巗偺帠椺傪徯夘偡傞丅億乕僩儔儞僪巗偼丄楬柺揹幵偺楬慄傪惍旛偡傞偲嫟偵丄巗撪拞怱晹偺岞嫟岎捠傪柍椏壔偡傞側偳丄巚偄愗偭偨岞嫟岎捠偺棙梡懀恑嶔偱抦傜傟偰偄傞丅恾俈偼丄億乕僩儔儞僪巗傪娷傓儅儖僩儅孲偵偍偗傞丄嬤擭偺俠侽2攔弌検偺悇堏傪帵偡乮10乯丅乮10丂A丂PROGRESS丂REPORT丂ON丂THE丂CITY丂OF丂PORTLAND丂AND丂MULTNOMAH COUNTY丂LOCAKL丂ACTION丂PLAN丂WARMING丆JUNE丂2005丄億乕僩儔儞僪巗乽帩懕壜擻側敪揥幒乿儂乕儉儁乕僕傛傝丅乯 丂億乕僩儔儞僪巗乮殶乯丂偱傕夋婜揑偵俠侽2攔弌検偑尭彮偟偰偄傞偲偼尵偊側偄丅岎捠晹栧偵偮偄偰偼傛偆傗偔尰忬傪堐帩偟偰偄傞忬嫷偱偁傞丅偟偐偟侾俋俋侽擭埲崀丄曻抲偡傟偽俠侽2攔弌検偑怢傃懕偗傞孹岦傪帵偟偰偄偨偲偙傠傪丄搘椡偟偰傛偆傗偔尰帪揰偱侾俋俋侽擭偲摨悈弨傑偱偵梷偊偰偄傞條巕偑撉傒庢傟傞丅媡偵峫偊傞側傜丄傕偟壗傕偣偢曻抲偟偰偄傟偽丄屻偵側傞傎偳嬌抂側搘椡傪媮傔傜傟傞偙偲偵側傝丄宲懕揑側庢慻傒偑偄偐偵戝愗偐傪帵偟偰偄傞丅 丂摨巗偺帒椏偵夝愢偝傟偰偄傞岎捠晹栧偺懳嶔傪傒偰傕丄撪梕偲偟偰偙傟傑偱抦傜傟偰偄側偄傛偆側怴婯僥乕儅偼側偔丄夁嫀偵採埬偝傟偰偒偨偙偲傪拝幚偵幚峴偟偰偄傞偵偡偓側偄偲尵偭偰傛偄丅偙偺拞偐傜丄擔杮偺尰峴偺惂搙壓偱傕壗傜乽偱偒側偄崻嫆乿偼側偄偵傕偐偐傢傜偢丄幚巤偝傟偰偄側偄崁栚傪偄偔偮偐嫇偘偰傒傛偆丅 仜侾俋俋侽擭埲棃丄楬柺揹幵俀楬慄捛壛丄岞嫟岎捠柍椏僝乕儞偺奼戝偵傛傝丄岞嫟岎捠棙梡幰75亾偺憹壛丅乮楬慄奼戝偲柍椏壔偺偨傔偺旓梡偵偼丄挀幵儊乕僞乕廂擖偲儂僥儖惻傪廩摉丅乯 仜帺摦幵偺憱峴戜噏傪尭彮偝偣傞傛偆側晹巗寁夋乮怑廧嬤愙側偳乯丅 仜岞嫟岎捠婡娭偵堦掕儗儀儖埲忋偺傾僋僙僗偑偁傞奨楬偵偍偗傞棇奜挀幵応偺愝抲傪嬛巭丅 丂擔杮偺惌嶔扴摉幰偼丄偙傟偩偗偱傕幚柋忋偼梕堈偱側偄偲巚偆偐傕偟傟側偄丅偟偐偟億乕僩儔儞僪巗偱偙傟偩偗搘椡偟偰丄傛偆傗偔俠俷2攔弌検傪侾俋俋侽擭偺悈弨偰偄偳偵堐帩偡傞岠壥偑摼傜傟偰偄傞偺偱偁傞丅傕偟擔杮偱尰忬傪曻抲偟偰偄傟偽丄屻偵側傞傎偳柍棟側搘椡偑昁梫偵側傞偙偲傪帵嵈偡傞忣曬偲偟偰庴偗巭傔傞傋偒偱偁傠偆丅 |