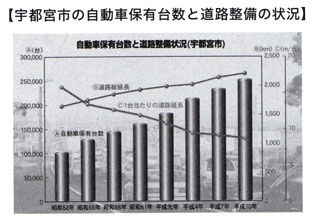

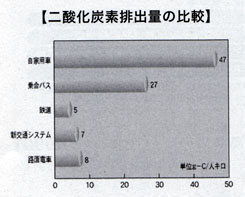

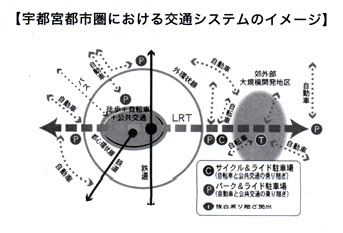

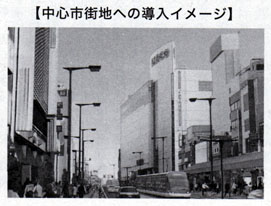

| 【検討の必要性】 今日、宇都宮市や周辺地域を取り巻く環境は、都市の拡大やモータリゼーションの進展と公共交通の衰退が相まって、交通サービスの低下、中心市街地の空洞化、環境負荷の増大といった課題が顕著になっています。 また、少子高齢社会の進展により、子どもから高齢者まで誰もが安全で快適に移動できるような交通体系の構築が求められる一方、社会資本整備の投資余力はますます減衰し、これまで以上に適切な投資のあり方が問われる状況となっています。 このようななか、これからの当地域が、より活力にあふれ、魅力ある住み良いまちとして成熟していくため、どのようなまちづくり・地域づくりを進めるべきか、栃木県と宇都宮市が一体となって、まちづくりと交通の視点から、新交通システムの導入について調査検討を進めてきました。  当地域が直面している問題としては、まず、中心市街地の空洞化が上げられます。夜間人口の推移を見ても、市全体の人口は増えているのに、中心市街地の人口が減少しています。住む場所の郊外化と働く場所の分散化が進むことにより、低密度に市街地が拡大すると同時に中心市街地の空洞化が起きています。また、中心商店街における歩行者交通量も、年々減少傾向にあり、都市機能の郊外分散化にともなう中心市街地の活力低下が進んでいます。 当地域が直面している問題としては、まず、中心市街地の空洞化が上げられます。夜間人口の推移を見ても、市全体の人口は増えているのに、中心市街地の人口が減少しています。住む場所の郊外化と働く場所の分散化が進むことにより、低密度に市街地が拡大すると同時に中心市街地の空洞化が起きています。また、中心商店街における歩行者交通量も、年々減少傾向にあり、都市機能の郊外分散化にともなう中心市街地の活力低下が進んでいます。2つめの問題として、交通問題があげられます。栃木県の車社会に関する指標を見ますと、運転免許保有率全国2位、千人あたりの自動車保有台数全国4位など、全国有数の自動車利用県となっていますが、車利用が増加する一方でバス利用が大きく減少し、すでに車なしでは生活できない状況となっています。そして、このような車社会の進展とともに、主要道路で著しい交通渋滞が発生しています。 3つめの問題として、高齢化の問題があります。今年の「敬老の日」に、総務省が発表した統計調査結果によると、65歳以上の高齢者人口が初めて20%に達し、国民の5人に1人が高齢者となっています。当地域でも高齢化が急速に進む中、高齢者が加害者となる交通事故が増加しており、車依存型の社会では、車を運転できない高齢者の移動の制約が大きいことや、高齢者が車を運転することに対する安全面での問題が出てきます。  そして4つめの問題として環境問題があります。京都議定書が発効し、地球規模の環境問題への早急な対応が求められている中、自家用自動車の二酸化炭素の排出量は年々増加傾向にあり、また、自動車の排気ガスや騒音により、歩行者が快適に歩ける環境が奪われています。エネルギー効率が低い車に過度に依存した社会から、環境負荷の小さい交通体系への転換を図っていく必要があります。 そして4つめの問題として環境問題があります。京都議定書が発効し、地球規模の環境問題への早急な対応が求められている中、自家用自動車の二酸化炭素の排出量は年々増加傾向にあり、また、自動車の排気ガスや騒音により、歩行者が快適に歩ける環境が奪われています。エネルギー効率が低い車に過度に依存した社会から、環境負荷の小さい交通体系への転換を図っていく必要があります。このような課題に対して、今後の都市政策課題として考えられるものは、無秩序、低密度に拡がる都市構造を是正するための「都市軸の強化」、都市を人々が魅力を感じる空間とするための「都心再生と拠点開発との連携」、住民自らの意識転換を図るための「過度に自動車に依存しないライフスタイルの推進」があげられます。 そして、これらの推進のための取組みについて、中心市街地活性化や交通サービス、高齢者対応、環境改善の視点から検討した結果、中心市街地や開発プロジェクトを中心に、都市軸上にコンパクトなまちづくりを進めるため、まちづくりや総合的な交通対策と一体的に新たな基幹公共交通を導入することが必要であると考えています。 【新交通システムについて】 導入する基幹公共交通については、バスや軌道系交通システムの中で比較検討を行い、「定時性」、「速達性」、「当地域に相応しい輸送力」を併せ持ち、低床でバリアフリーな高齢者や障害者に優しい乗り物であること、さらには景観やシンボル性などのまちづくり面での効果を考慮して、導入システムをLRT(Light Rail Transitの略)としました。 JR・東武などの在来鉄道との結節の強化、LRTを軸として機能的・効率的に連携する関連バス網の構築、停留場近辺に駐車場、駐輪場、複合乗り継ぎ拠点等の施設を整備し乗り継ぎ利便性の向上を図ることなどにより、各種公共交通機関や車との連携が図られた、総合的な交通ネットワークを形成したいと考えています。 また、市街地再開発や商業活性化策との連携を図るとともに、まちのシンボルとなるような魅力的な車両の導入や停留場の整備により、中心市街地の活性化が進められるものと考えており、さらには、将来的なLRTの延伸により、栃木県の県央地域を東西に結ぶ基幹公共交通となるものと期待しています。  導入区間については、市東部の拠点開発地域のテクノポリスセンターからJR宇都宮線を経由し桜通り十文字付近までの全長約15㎞としており、事業費は全体で約360億円と見込んでいます。 導入区間については、市東部の拠点開発地域のテクノポリスセンターからJR宇都宮線を経由し桜通り十文字付近までの全長約15㎞としており、事業費は全体で約360億円と見込んでいます。需要については、沿線からの徒歩利用と鉄道からの乗り継ぎに加え、自転車、バス及び自動車からの乗り継ぎによる利用者数を各々予測し、全体計画区間で、1日あたり約4万5千人の利用者を見込んでいます。 採算の見通しについては、運賃収入で人件費や施設の維持管理費などの「運行経費」を賄うことは十分可能ですが、車輛やレールの施設など当初の施設整備に要する費用の償還金すなわち借入金の返済やその利子分までは運賃収入だけで負担することは困難となっていましたが、平成17年度に国が「LRT総合整備事業」を創設したのを踏まえ、現在、採算性の見直しを進めています。 【導入効果について】 LRTの導入効果については、中心市街地の活性化、渋滞など交通問題の緩和、さらには高齢社会や地球瑕現問題への対応などの効果が期待されていますが、これまでの調査で時間短縮効果(宇都宮都市圈全体で、移動に要する総時間が1口約3,700時間短縮(約32憶円/年の節約に相当))、交通事故の削減(自動車による交通事故が年間約20件減少(約1.2憶円に相当))、C02排出削減(自動車交通量の抑制によって、宇都宮都市圈におけるC02排出量は年間約5,100t削減(森林による吸収量に換算すると野球場約2,400個分、金銭換算すると約1,200万円の節約に相当))、また、NOⅹ削減(NOⅹ排出量は年間約42t削減(約5,800万円の節約に相当))など多様な効果が見込まれています。 また、このほかにも、LRTを導入したフランスのストラスブールなどの先進都市の事例から、人口減少の歯止めや賑わい創出など、中心市街地活性化への効果や高齢社会への対応、まちのシンボルとして地域の誇りにつながるなど、多様な波及効果が見込まれており、LRTの採算性を考える上では、単なる交通事業としての採算性だけではなく、地域全体のまちづくりの上での費用対効果を考慮することが重要であると考えています。 一方で、LRT導入の具体化にあたっては、「初期投資に対する事業者負担軽減と事業運営主体をどうするのか」、「乗り継ぎ拠点整備や、機能的な関連バス網の構築といった端末交通手段との連携施策の確保」、そして「交通 まちづくりに対する住民の理解促進と合意形成」などの課題が明らかになっており、現在、県と市が共同で、導入課題の対応策の検討を進めています。 【今後の取組みについて】 今日、LRT導入については複数の都市が検討を進めていますが、過去に軌道の存在しない当地域の導入は、栃木県・宇都宮市にとって、そして同様の課題を抱える地方都市にとっても、極めて大きなインパクトを持つものと考えています。  LRT導入は、道路交通問題の解決に止まらず、都市再生、高齢社会対応、環境問題の視点から、都市の装置としてその導入の是非を総合的に検討する必要かあるものです。 LRT導入は、道路交通問題の解決に止まらず、都市再生、高齢社会対応、環境問題の視点から、都市の装置としてその導入の是非を総合的に検討する必要かあるものです。また、LRTはその導入が目的でなく、これを活用してより良いまちづくり・地域づくりを進めることが目的であるため、これからのまちや地域の望ましい姿や方向性については十分な理解と合意が必要となります。このためには、住む人や働く人を含めた市民県民一人ひとりが、まちづくりの担い手として意識を高める必要もあります。 事業の具体化に向けては、住民・交通事業者・行政の十分な連携が不可欠ですが、今後とも、県や関係市町と一体となって、国のご指導・ご支援をいただきながら、LRTの早期導入に向け努力してまいりたいと考えています。 |