| 1.カーシェアリングとは モータリゼーションの進展は、地球温暖化や大気汚染の一因となっている。こうした現状を改善するには、低公害車の開発・普及や交通流対策だけでなく、車に過度に依存した私たちのライフスタイルそのものを変革していかなければならない。このような視点から注目されている新しい車の使い方が「カーシェアリング」である。 これは、車を複数の人で組織的に共同利用する方式である。予め会員登録が必要だが、その後は利用したい日時を予約し、予約時刻に無人の車両ステーションに行き、車を借りだし、利用する。利用後は無人の車両ステーションに返却する。利用に応じて時間料金・距離料金がかかり、料金は通常、月に1回まとめて請求される。 最近は、電話以外にインターネットや携帯電話でも予約ができる事例や、ICカードや車載コンピュータを使って、本人確認、車のドアの解錠・施錠、利用記録の管理を行うハイテク・システムを導入している事例も多い。

2.内外のカーシェアリングの現状 カーシェアリングは1980年代後半にスイスやドイツで始まり、その後、他の欧州諸国や北米に広まり、今日、世界の利用者人口は20万人を超えている。 一方、わが国で現在運宮中のカーシェアリングは12件に留まり、利用者数は約1500人、車両数は100台弱である(実験段階の5件を除く。2005年5月当財団調べ)。街なかにステーションを配置している事例もあれば、集合住宅で運営している事例もある。最大手の事業者シーイーブイシェアリング(株)でも利用者数は約550人であり、未だ採算規模に達していないと見られる。

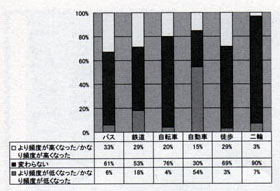

3.カーシェアリングの環境に及ぼす影響 カーシェアリングの第一のメリットは、マイカーに近い移動手段をマイカーより安く確保できる点であるが、さらに、車に占拠される都市空間の節約をもたらすほか、車の絶対量や交通量を削減し、車による環境負荷を少なくするという社会的メリットもある。 以下、ベルギーのカーシェアリング利用者への調査結果(回答者数272人、回答率38%。2005年1月発行、モーゼス環境影響評価報告書に掲載)を紹介する。  ①カーシェアリングヘの入会によりマイカーを手放したり、マイカーの購入を見送った人がおり、結果的にカーシェアリング車両1台につき、マイカー4〜6台、駐車場45〜75㎡の削減効果があったと試算される。 ①カーシェアリングヘの入会によりマイカーを手放したり、マイカーの購入を見送った人がおり、結果的にカーシェアリング車両1台につき、マイカー4〜6台、駐車場45〜75㎡の削減効果があったと試算される。②カーシェアリング入会者は、車利用を減らし、代わりに環境負荷の少ない移動手段(公共交通機関、自転車、徒歩)の利用を増やす。これは、マイカーと違い、カーシェアリングでは利用のたびに料金がかがるため、無駄な車利用を減らそうとする意識が働くためと推測される。年間の車での走行距離は回答者平均で入会前に比べて28%減少した。 ③カーシェアリング入会後は、入会前より小型で車齢の若い車を使用するようになった。これは、カーシェアリング車両の大半は小型車で2001年以降に製造された新しい車だが、入会により手放されたマイカーは比較的大きめで古いものが多かったことによるものである。 ④これらの結果、カーシェアリング入会者の交通関連の二酸化炭素排出量は、入会前に比べて39%減少したと試算される。 4.わが国での普及のための課題 このように、交通による環境負荷を少なくする効果が大いに期待できるカーシェアリングであるが、わが国での普及を加速させるためには課題が多い。 第一は、カーシェアリングという概念そのものがまだあまり知られていないこと、知られていたとしても、メリットが十分に理解されていないことである。個人に対しては、マイカーと比べて低コストであり、便利な使い方があることを訴えるべきであり、自治体や公共交通機関に対しては、公共交通の利用促進効果や二酸化炭素排出削減効果があることを訴えて、協力や連携を働きかけるべきである。 第二は、カーシェアリング事業は小規模の間はどうしても不採算なため、採算規模に達するのにどのくらいの期間がかかるのかが非常に重要であるが、事業規模拡大の速度が読めない点である。欧米先進国に比べて経営ノウハウが蓄積されていない点も課題である。行政によるモデル事業の支援、立ち上げ資金の補助、公営駐車場の無償貸与、自治体公用車の代替としてのカーシェアリングの活用などの方策が検討されるべきであろう。 第三は、関連法規制の見直しである。2004年4月にレンタカー型カーシェアリング特区が創設され、特区認定された自治体でのカーシェアリングの許可が迅速になるとともに、一定の条件のもとで無人の事務所が許され、貸渡証の交付を省略できるようになった。2005年9月現在、2県3市が特区認定されている。しかしながら、特区認定の申請は事業者自身ではできないため、特区でない地域で事業を始めようという事業者は自治体に申請を説得しなければならない。特区の全国展開が課題である。 5.交通エコロジー・モビリティ財団の取組み 当財団では2001年度、カーシェアリングの我が国での普及可能性や社会的効果の検証のため、ガソリン車では我が国初となるカーシェアリング社会実験を実施した。2002年度には、カーシェアリングに関心のある人達がインターネットを通じて容易に情報交換を行い、連携を深められる場として、メーリングリスト「カーシェアリング・フォーラム」の運営を開始した(2005年9月現在参加者数220名)。2003年度には、カーシェアリングのシンポジウムを関催し、160名の参加者と海外の先進事例や、わが国の先駆的な取組みに関する情報を共有し、わが国での普及のための方策を討論した。また、関連法規制等に関する海外現地調査を実施したり、普及方策に関する国際会議に参加したりして、結果をホームページ等で公表している。 2004年度には、埼玉県志木ニュータウンの住民による「手作りカーシェアリング」を支援し、そのノウハウを盛り込んだマニュアルを発行した。これは、カーシェアリングに参加したいがカーシェアリング事業がまだ行われていない地域の住民が協力して、自分たちで管理・運営し、利用するカーシェアリング組織を作るための手引き書である。 2005年度はカーシェアリングによる環境負荷低減効果をさらに究明するため、内外の調査研究事例を再検討するとともに、国内の会員を対象とした調査を実施する予定である。  写真3 手作りカーシェアリングを始めたNPO法人志木の輪の方々と共同利用車両 写真3 手作りカーシェアリングを始めたNPO法人志木の輪の方々と共同利用車両 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||